桜

岩座神でもようやく桜が咲いたが、まだ、七分咲ぐらい。

昨日は一日中しびしびと雨が降って寒かった。

今日も肌寒い曇り空だったが、雨が落ちてくることは無く、棚田オーナー対面式を滞りなく行うことが出来た。

スタッフ(岩座神の住人)は8:30に公会堂に集合して準備にかかった。

9:30を過ぎた頃から、ぼちぼちとオーナーの人達がやってきて、受付で契約書を交したり、年間の会費(50,000円)を納入したりする。

対面式が始るまで、しばらく、お互いに入り混じって、うだうだ言ったり、ぶらぶらしたりする。

棚田オーナー対面式

10:00から平成18年度の棚田オーナー対面式が始る。

以下がその式次第(司会進行は農会長)。

- あいさつ (棚田保全推進協議会会長)

- 村の役員紹介 (区長、副区長兼棚田保全推進協議会会長、会計、土木係兼そば作り担当、山林係兼中山間事業担当、副農会長兼棚田オーナー担当、農会長)

- オーナー自己紹介 (オーナー名簿順に)

- オーナー田の区画抽選(5ブロック18区画)およびブロック担当者紹介

- 農業講演 (西脇農業改良普及所:「お米づくりの諸知識」「お米の食味」)

- 電話連絡網調整

- 看板作成

- 記念写真

- 割当区画確認

- 解散 (自由解散)

対面式ということで、村の者とオーナーとがお互いに自己紹介をする。

今年度の棚田オーナーは全部で18組である。そのうちの半数にあたる9組が6年以上継続しているベテランで、中には、岩座神が棚田オーナーを始めた10年前からのお付合いになるグループも2組ある。一方、今年はじめて岩座神に来る人達は3組、二年目の人達も3組。なかなかバランスが良いんじゃないかと思う。

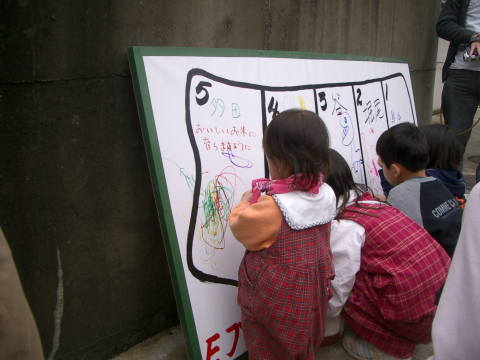

あらかじめ村で用意しておいたブロックごとの看板にオーナーの筆を入れて貰う。

自分たちの区画のところに、グループ名を記して、思い思いに絵を描いたり、希望や決意を表明する言葉を書いたりする。

出来上った看板を持って、ブロックごとおよび全員で記念写真を撮る。

記念撮影を済ませた後、担当者と一緒に、抽選で当った区画を確認に行く。

この写真は、公会堂に近いC区画。一番遠くのブロックは公会堂からけっこう距離があるので、担当者が車(岩座神ではリムジンとか護送車とか呼んでいるが、普通には軽トラックと呼ばれている)で送って行ったりする。

以上で対面式は終了。丁度、お昼前で、流れ解散である。

村の者は公会堂に残って、しばらくの間、うだうだと話をする。

西御影のグループが持ってきてくれた「御影だんじり瓦版」を肴にして、缶ビールを1本空けた。この連休に地車(だんじり)が出るのだ。見に行きたいなあ。