2007 年 10 月 20 日 (土)

岩座神の絵日記 2007年10月20日

人文地理学会公開セミナー

神戸市勤労会館で、人文地理学会の公開セミナーがあった。

「文化的景観の意義と保全」というテーマのもと、下記のプログラムで講演と報告が行われた。

- 基調講演:日本における文化的景観の意義

- 金田章裕(人文地理学会会長 京都大学)

- 報告1:地域を繋ぐため池景観

- 合田博子(兵庫県立大学)

- 報告2:稲美町におけるため池群の保全活動

- 岸本一幸(稲美町教育委員会文化課)

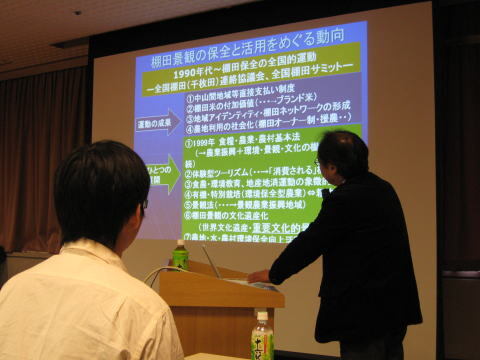

- 報告3:棚田景観の保全・活用と文化的景観

- 五十嵐勉(佐賀大学)

- 報告4:岩座神における棚田保全活動と棚田オーナー制度

- 木原伸夫(岩座神棚田保全推進協議会)

- 全体討論

- 司会 秋山道雄(滋賀県立大学)

報告4が僕である。

場違いな所に紛れ込んでしまった。断れば良かった、と、ちょっと思った。

しかし、縁が広がりそうなことは、何でもかんでも、辞退せずに引き受けて、とにかくやってみるというのが、岩座神の流儀なのである。棚田オーナー制度を始めて以来、この11年間、そうやって来た。

最近は、セミナーや会議に報告者として招かれることも多くなった。先日(10月15日)も、福井県で行われた「美(うま)し近畿」景観セミナーに、棚田保全推進協議会から二人が事例報告者として参加している。いつの間にか、岩座神は「棚田」の先進地、成功事例として扱われるようになってしまったのである。

そんな訳で、まあ、何とかなるわい、と思って引き受けた。

写真は、五十嵐先生の報告、「棚田景観の保全・活用と文化的景観」。

五十嵐先生は佐賀県唐津市相知町の蕨野(わらびの)の棚田に深く関わっておられる方で、非常に興味深い話を聞くことが出来た。

棚田の現場を良く知り、具体的なノウハウも豊富に持っておられるので、是非一度、岩座神にお迎えするか、こちらから佐賀に出向いて、ゆっくりとお話を伺いたいと思った。

津川先生。僕が報告をするというので、セミナーに来てくださった。

全体討論の時に、岩座神の棚田について、先生の研究の一端を紹介して、応援してくださった。

文化的景観

「文化的景観」というものについては、金田(きんだ)先生が、基調講演で、分りやすく見通しの良い基本的な枠組みを提示してくださった。

最初、僕は、こういう「文化的景観」という概念には、そこに生活する者の視点が欠けているのでないかと思っていた。つまり、「日本の原風景」を見て感傷にひたりたい都会の知識人や、綺麗な風景や「素朴な人々」を写真に収めたいアマチュア・カメラマンのような、田舎の生活環境を外から眺めて楽しみたい人たちの発想だと思っていた。

そういう面がまったく無いとは、今も、思っていない。

しかし、五十嵐先生もそうだが、金田先生も、「文化的景観」の現場の生活を非常に良く理解しておられる。住民と行政、あるいは住民同士の間に入って、意見のとりまとめをしたり、利害調整を行ったり、さらには村興しのコンサルタントまでしたりして、学者とは思えない泥臭い仕事を沢山こなしておられる。その姿勢は非常に現実的であり、住民の生活を無視しては文化的景観の保全が有り得ないという事を明言しておられる。

文化的景観については、文化庁のページや Wikipedia にも記述があるが、残念ながら、あまり明快だとは思えない。次の文書(PDF)の冒頭で金田先生が述べておられる部分が、少し長いが理解しやすいと思う。一読することをお奨めする。 『文化的景観の意義と活用方策について』

景観保全は生活闘争だ!

僕の報告は、棚田オーナー制度の活動を中心に、岩座神の一年間を写真で紹介するものにした。謂わば、この「絵日記」の縮刷版だ。

最初は、棚田オーナー制度を開始してからの11年間を年表形式にまとめて発表しようか、とも思った。そのために、区長さんの日誌(『岩座神行事日誌』)を借りてきて、過去にさかのぼって、何があったかを調べかけもした。しかし、その試みは簡単に挫折した。11年間の区長日誌の分量ときたら、半端じゃないのである。棚田とか村作りとかに限っても、取り上げるべき事柄が多すぎる。これを整理して纏めるのは短時日では無理だと諦めた。

かと言って、文化的景観の保全と棚田オーナー制度との関係について、何か理論的に講釈できるかと言うと、そんな事はとうてい出来る訳がない。だいたい、主催者も、そんな事を期待してはいないだろう。

結局、岩座神の住民の「棚田」や「景観」に関わる活動をなるべく具体的に紹介するのが一番良いと思い、この「絵日記」の2006年分から抜粋して、岩座神の一年間をパワーポイントの原稿に纏めることにした。(締切りに迫られたという事情もある。)

表題を「景観保全は生活闘争だ!」と付けた。

棚田オーナー制度の活動は、棚田を守るための活動ではあるが、棚田という資産によって岩座神の生活を守るための活動でもある。楽しいけれども、生活闘争としての面を大いに持ったものなのだ。

報告の配付資料 - 『景観保全は生活闘争だ!』