桜

毎年、棚田オーナー対面式を行う頃、公会堂の前の桜が咲く。

今年もきれいに咲いた。

やって来たオーナーの中にも、デジカメや携帯を向けている人が多かった。

スタッフ(岩座神の住人)は9:00に公会堂に集合して準備にかかる。

9:30を過ぎた頃から、ぼちぼちとオーナーの人達がやってきて、受付で契約書を交したり、年間の会費(50,000円)を納入したりする。

今年は、棚田オーナー制度を始めて、12年目の年である。

継続參加する人が多いのだが、今年は19組中6組が新しい人たちだ。

対面式が始るまで、しばらく、お互いに入り混じって、うだうだ言ったり、ぶらぶらしたりする。

棚田オーナー対面式

10:00から平成20年度の棚田オーナー対面式が始る。

以下がその式次第(司会進行は農会長)。

- あいさつ (棚田保全推進協議会会長)

- 村の役員紹介 (区長、副区長兼棚田保全推進協議会会長、会計、土木係兼そば作り担当、山林係兼中山間事業担当、副農会長兼棚田オーナー担当、農会長)

- 農業講演 (西脇農業改良普及所:「食糧自給率について」)

- オーナー自己紹介

- オーナー田の区画抽選(6ブロック19区画)およびブロック担当者紹介

- 電話連絡網調整

- 看板作成

- 記念写真

- 割当区画確認

- 解散 (自由解散)

今年は、講師さんが早く帰らなければならないと言うことで、農業講演をプログラムの最初の方に持ってきた。「だんだん、種が尽きてきたので」という事で、食糧自給率の話であった。面白いと言うと語弊があるが、日本の総合食糧自給率は恐ろしいぐらいに低いのである。

え? 食「糧」じゃなくて食「料」って書くの? 嘘でしょう。

と思ったら、農林水産省からして「食料自給率」とか書いている。

こんなもん、誤字だと思うね、僕は。認めません。お役人が誤字を広めてどうすんのかね。

区画の割当だが、今年は、新しい人たちだけ、別に抽選を行なった。そのまま抽選を行なって、新しい人ばかりのブロックが出来てしまうと、ちょっと具合が悪い。そこで、6つあるブロックのそれぞれに1組の新しい人たちが入るようにした訳だ。

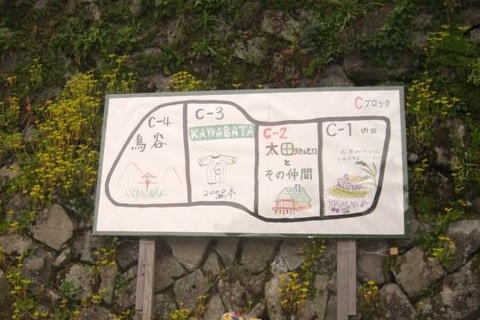

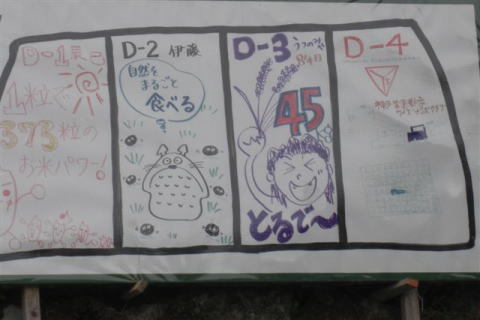

あらかじめ村で用意しておいたブロックごとの看板にオーナーの筆を入れて貰う。

自分たちの区画のところに、グループ名を記して、思い思いに絵を描いたり、希望や決意を表明する言葉を書いたりする。

出来上った看板を持って、ブロックごとおよび全員で記念写真を撮る。

記念撮影を済ませた後、担当者と一緒に、抽選で当った区画を確認に行く。

以上で対面式は終了。丁度、お昼前で、流れ解散である。